-

-

Genèse & Production

La première tentative d'amélioration de la mobilité du PaK de 3,7 cm remonte à la Guerre d’Espagne. Les nationalistes espagnols modifièrent quelques Panzer I en les équipant de canons de 20mm. Ils lancèrent également un projet visant à monter un canon de 37mm sur un châssis de Panzer I. Cependant, on sait peu de choses sur cette conversion, car aucune photographie ni documentation fiable ne confirme si elle ne fut jamais réalisée. À la fin des années 30, en Allemagne, alors que l'idée d'un véhicule antichar automoteur à faible coût gagnait progressivement du terrain, des efforts similaires furent faits pour monter un canon antichar de 37mm sur le châssis du Panzer I. Cette version impliquait essentiellement de retirer la tourelle et la partie supérieure de la superstructure et d'installer un canon de 37mm avec un bouclier élargi. On sait très peu de choses sur cette conversion, mais au moins un ou plusieurs de ces véhicules faisaient partie du 521e Bataillon de Panzerjäger. On ne sait cependant pas si ce véhicule servit de banc d'essai pour le véhicule antichar ultérieur basé sur le Panzer I. Néanmoins, compte tenu de leurs similitudes, ce n'est pas totalement impossible. Après la campagne réussie de Pologne, il devint évident qu'un canon antichar automoteur serait très bénéfique. Bien que les Allemands aient rarement rencontré des véhicules blindés polonais, le PaK de 37mm était largement utilisé pour neutraliser les positions ennemies, telles que les nids d'artillerie ou de mitrailleuses. Le monter sur un châssis automoteur améliorerait considérablement son efficacité, permettant un repositionnement rapide pendant le combat. Cependant, les responsables de la Wehrmacht reconnurent que le PaK de 37mm était à peine suffisant pour un rôle antichar. Le placer sur un châssis automoteur pour agir comme un chasseur de chars s'avérerait insuffisant à long terme, en particulier contre des adversaires comme la France, dont les chars étaient connus pour être bien protégés. Avec la guerre contre les Alliés qui se profilait, quelque chose de plus lourd et plus puissant était souhaité pour ce rôle.

-

Première tentative de conversion du Panzer I en véhicule antichar impliquait le montage d'un canon PaK de 37mm avec un bouclier élargi sur son châssis. Cette modification fut probablement effectuée au début de 1940. -

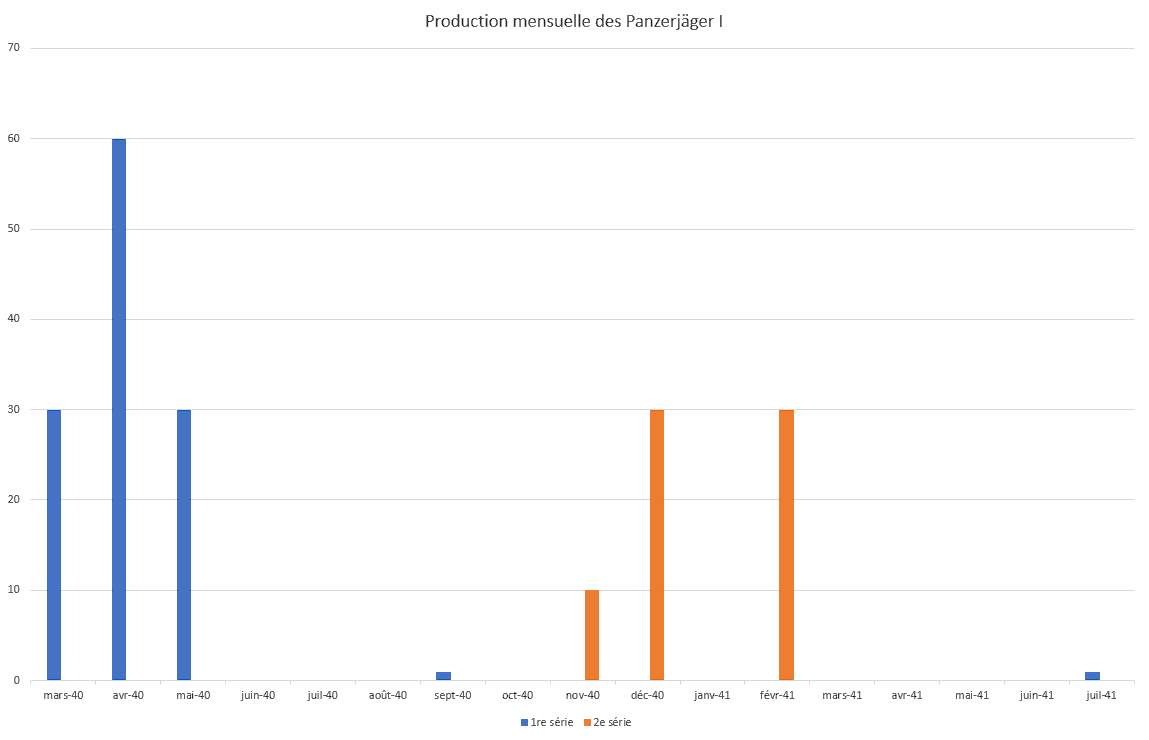

Bien que le développement du PaK 38 de 50mm soit en cours, il faudrait des mois pour le terminer et le mettre en production. Cela laissait aux Allemands des options immédiates limitées. Parmi leurs stocks capturés, ils disposaient de quantités suffisantes de canons antichars tchécoslovaques de 47mm, qui offraient des performances bien supérieures face aux blindés ennemis. Un fait peu connu est que les Allemands utilisèrent également un certain nombre de canons de 47mm, capturés en Autriche, qui furent désignés comme les 4,7 cm PaK(ö). Pour des raisons qui restent obscures, ces canons étaient principalement déployés dans des emplacements statiques le long des fortifications défensives allemandes à la frontière française. Bien qu'ils aient été peu utilisés au-delà de cela, leur emploi global par les forces allemandes est peu documenté. Pour ces raisons, après la Campagne de Pologne, le Heereswaffenamt (Service de l’Artillerie de la Wehrmacht) proposa de monter les canons de 47mm sur le châssis du Panzer I Ausf. B. Cette décision fut motivée par plusieurs facteurs. Bien que les châssis de camions offrent une excellente mobilité sur de bonnes routes, ils ont beaucoup de mal sur les terrains accidentés. De plus, ils ne peuvent pas être efficacement blindés sans surcharger le châssis. Des semi-chenillés furent envisagés et même testés pour ce rôle, mais ils s’avérèrent trop coûteux. Le choix du châssis était basé sur l'obsolescence du Panzer I en tant que char de première ligne et sur le fait qu'il était disponible en nombre suffisant. Le Panzer II était toujours considéré comme utile et efficace et les Panzer III & IV étaient jugés trop précieux (et rares) pour une telle modification. En conséquence, la décision fut prise d'utiliser tout ce qui était disponible en nombre suffisant et qui pouvait être produit à moindre coût et rapidement. Le Panzer I correspondait bien à ces critères. La Campagne de Pologne avait déjà démontré que son efficacité en tant que char de première ligne était limitée. Une fois la question du châssis et de l'armement résolue, l'étape suivante consistait à sélectionner l'entreprise qui concevrait et construirait le véhicule. Les Allemands choisirent Alkett pour cette tâche. Fin 1939 et début 1940, Alkett produisit les premiers dessins de ce qui allait devenir le premier Panzerjäger allemand. Le processus de conversion s'avéra faisable et relativement simple à entreprendre. Un prototype fut présenté à Adolf Hitler en février 1940 et, à la suite de cette démonstration, une commande officielle d'environ 132 véhicules fut passée à Alkett. Ces véhicules devaient être terminés en mai 1940. Le Panzerjäger I fut produit en 2 séries pendant la guerre. La première fut assemblée par Alkett, la production ayant duré de mars à mai 1940. Škoda était responsable de la fourniture des canons. Il est intéressant de noter que plutôt que de réutiliser des canons capturés, les Allemands demandèrent à Škoda d'en fabriquer de nouveaux. D'autres entreprises, comme Krupp d'Essen et Deutsche Edelstahlwerke de Hanovre, furent également impliquées dans le projet. Leur tâche consistait à fournir des boucliers blindés pour le véhicule, Krupp en fournissant 60 et Deutsche Edelstahlwerke, 72. Une fois les composants nécessaires fabriqués, ils furent transportés à Alkett pour l'assemblage final. Les véhicules ayant démontré leur efficacité au combat, une commande de production supplémentaire de 70 unités supplémentaires fut passée en septembre 1940. Krupp reçut une commande correspondante de production de 70 boucliers supplémentaires. Cependant, cette commande fut annulée à la mi-octobre 1940 pour des raisons obscures. Il est probable que la Wehrmacht ait reconnu que Krupp était surchargée de diverses autres tâches. Après avoir terminé 10 boucliers, l'assemblage des 60 unités restantes fut réaffecté à Klöckner-Humboldt-Deutz. Au total, entre mars 1940 et février 1941, quelque 202 véhicules seront construits par Alkett.

-

L’énorme retard dans la livraison des deux derniers véhicules de 1re série était dû à un manque de canons. -

(drawing).webp)

-

Design

-

Caisse

La caisse était composée d'une transmission montée à l'avant, d'un compartiment central pour l'équipage et d'un moteur placé à l'arrière. Sa conception générale était essentiellement la même que celle du Panzer I Ausf. B d'origine. La modification la plus notable fut la suppression de la tourelle du char. De plus, le dessus et une partie du blindage de la superstructure arrière furent retirés. Cela était nécessaire pour faire de la place pour l'installation du nouveau canon et pour loger l'équipage. La plupart des autres pièces restèrent inchangées. Cela comprenait les hublots de vision avant et gauche du conducteur. L'équipage qui manœuvrait le canon était protégé par un compartiment blindé à 5 côtés constitué de plaques de blindage soudées. Cependant, en raison de contraintes de poids, l'arrière et le dessus étaient ouverts. La hauteur des plaques de blindage latérales diminuait vers l'arrière, peut-être dans le but de réduire encore le poids. La plaque avant comportait des ouvertures pour le canon et un viseur. Ce bouclier blindé était boulonné à la caisse, ce qui simplifiait les réparations. Dans un effort pour augmenter encore la protection de l'équipage, la deuxième série de production avait 2 plaques de blindage supplémentaires soudées à l'arrière du compartiment. De plus, le dessus fut rendu complètement plat, car la légère pente utilisée dans la première série n'offrait aucune réduction de poids significative.

-

Armement

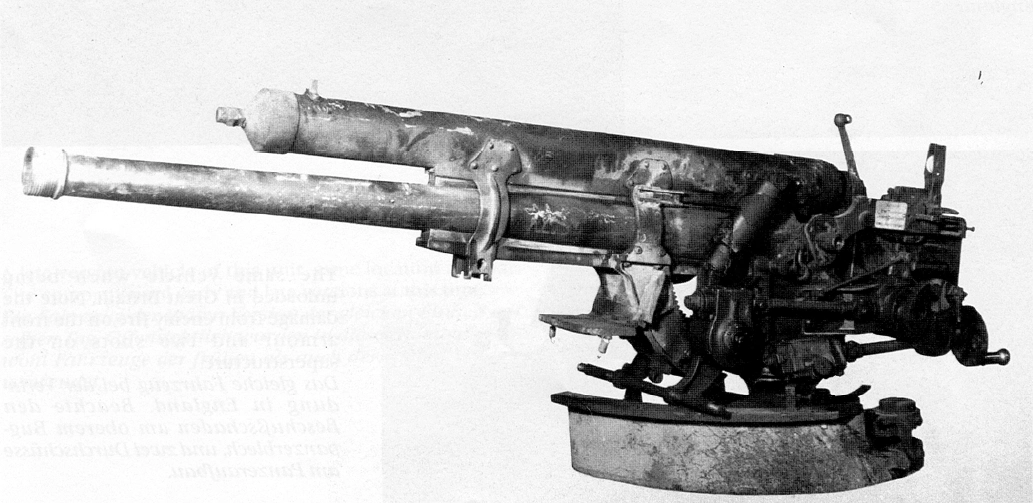

L'armement du véhicule était le canon P.U.V. vz. 36 de 47mm, ou comme les Allemands l'appelaient, le PaK(t). Le canon avait une longueur de 2,04 m. Il était construit en monobloc et vissé à une culasse avec un bloc coulissant vertical. À l'extrémité, il était fileté et équipé d'un frein de bouche, une caractéristique relativement rare parmi les premiers canons antichars. Un long cylindre de recul était positionné au-dessus du canon. Dans sa configuration remorquée d'origine, le canon avait une plage d'élévation de -8° à +26° et une rotation de 50°. Son poids total était de 605 kg en déplacement et de 590 kg en action. L'affût était principalement constitué de 2 roues à rayons en bois, bien que certaines aient été équipées plus tard de pneus en caoutchouc plus modernes pour permettre le remorquage par des camions. Pour la stabilité pendant le tir, des jambes de force fendu étaient utilisées. De plus, un bouclier était installé pour assurer la protection de l'équipage.

-

Support de canon de 47mm démonté d'un Panzerjäger I. Ce canon n’a pas son frein de bouche, ce qui était une caractéristique inhabituelle pour les premiers canons antichars. -

Bien entendu, l'installation de l'ensemble du canon sur un Panzer I laissait peu de place à l'équipage, aussi plusieurs modifications furent-elles apportées. Les roues, le bouclier et les jambes de force furent retirés. Le canon fut ensuite monté sur une plateforme spécialement conçue et fixé par 2 gros boulons. Pour stabiliser le canon, 3 barres de support métalliques furent ajoutées : 2 verticales ancrées au plancher du véhicule, et une plus grande reliée au compartiment moteur arrière. Dans cette nouvelle configuration, le canon avait une orientation verticale de -8° à +10° et horizontale de 17,5° dans les deux sens. Les commandes du canon étaient situées sur le côté gauche de l'arme. Le tireur était équipé d'un viseur Z.F., offrant un grossissement x2 et un champ de vision de 30°, avec une portée effective allant jusqu'à 1,4 km. Afin d'éviter au tireur de devoir s'accroupir en permanence, la partie arrière du viseur était légèrement surélevée. Cependant, l'équipage n'était pas équipé d'une lunette de visée, ce qui l'obligeait à s'exposer depuis le compartiment de protection pour repérer les cibles. Cela représentait un danger important, entraînant de nombreuses blessures et décès parmi les membres de l'équipage. Par conséquent, des casques en acier étaient fournis pour une protection supplémentaire. Le canon de 47mm avait une vitesse initiale de 755 m/s lors du tir d'une APC PzGr. 36(t) de 1,65 kg. Les sources varient sur les capacités de pénétration. Selon P. Chamberlain & T.J. Gander (Enzyklopädie Deutscher Waffen 1939-1945), il pouvait pénétrer jusqu'à 60mm de blindage à une distance de 1,2 km. La HE de 1,5 kg avait une portée de tir max de 4 km. Pour améliorer ses performances opérationnelles, un nouvel obus en tungstène fut développé, présentant une vitesse initiale plus élevée de 1 080 m/s. L’APCR PzGr. 40 pouvait pénétrer 100mm de blindage plat à une distance de 100 m. Elle fut distribuée en nombre limité pour une utilisation sur le terrain à partir de juillet 1940. En raison de l'absence de ce métal vital, ce type de munition ne pouvait pas être produit en masse, ce qui en faisait une option rare au combat. Fin 1942, une HEAT capable de pénétrer 180mm de blindage était en cours de développement. Bien que les détails ne soient pas clairs, il est probable que cette munition était destinée à être montée sur le canon de la même manière que la Stielgranate 41 utilisée sur le PaK de 37mm. Cependant, elle n'entra jamais en production, car le canon lui-même fut progressivement retiré du service de première ligne après la fin de 1942. La charge totale de munitions était de 86 obus transportés à l'intérieur dans 5 boîtes différentes. Seulement 10 HE étaient transportés, situées derrière le chargeur sur le côté droit du véhicule. Sur le côté droit du compartiment de combat de l'équipage, il y avait une autre boîte avec 34 APC. Sous le canon, on trouvait 16 APC supplémentaires. Les autres obus se trouvaient dans le compartiment de combat arrière, sous les sièges du tireur et du chargeur. Pour la protection de l'équipage contre les attaques de l'infanterie, un pistolet-mitrailleur MP38/40 avec 192 munitions de réserve était fourni. Les munitions pour cette arme étaient stockées sur les côtés gauche et droit du compartiment blindé de l'équipage. Les équipages pouvaient également transporter des armes personnelles supplémentaires en fonction de la situation de combat.

-

Groupe Motopropulseur

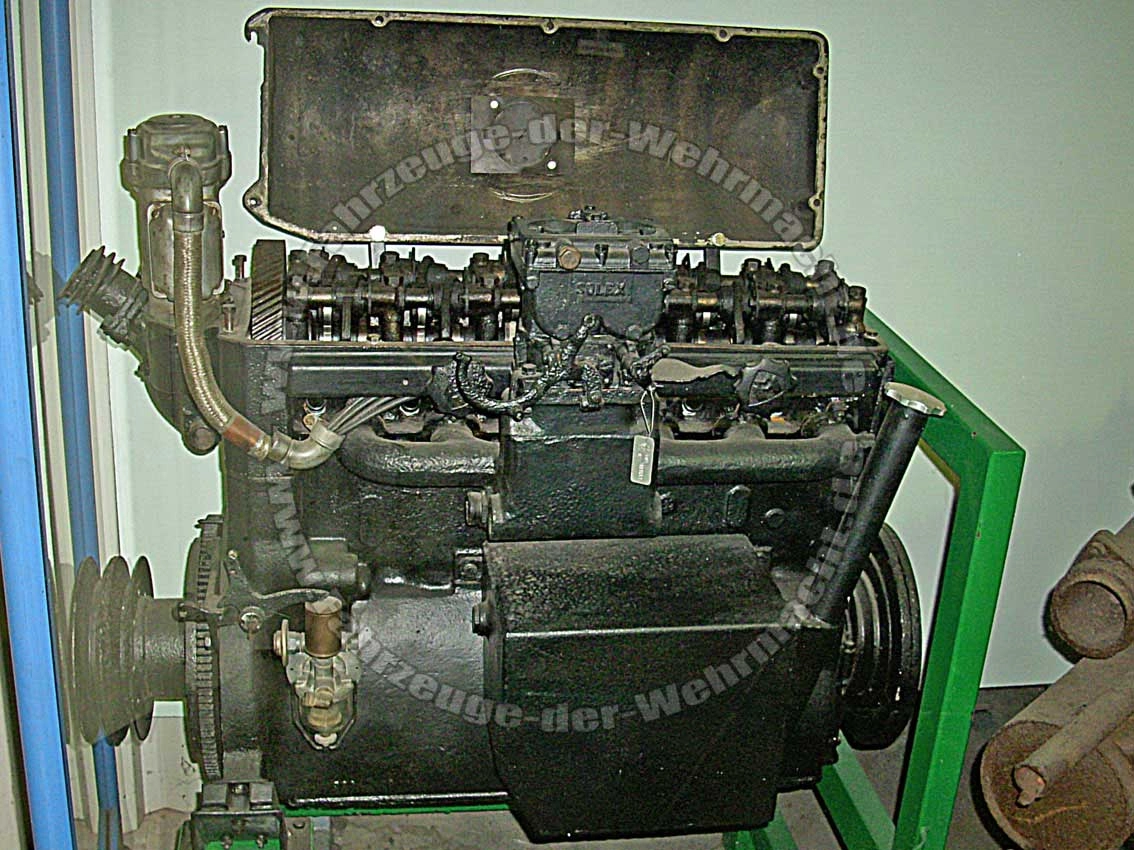

Ce véhicule était propulsé par un moteur Maybach NL38 TR de 100 ch à 3 000 tr/min. Avec l'ajout de l'équipage et du canon, le poids passa de 5,8 à 6,4 t. Cela n'eut pas d'influence directe sur la vitesse max du véhicule, qui resta à 40 km/h. La vitesse tout-terrain n'était que de 12 à 15 km/h. L'autonomie opérationnelle était de 170 km sur de bonnes routes et de 115 km/h en tout-terrain. Pour stocker le matériel de rechange et les douilles usagées, un panier en métal ou en treillis métallique était soudé à l'arrière, au-dessus du compartiment moteur.

-

Moteur Maybach NL38 TR. -

Suspension

La suspension était un autre élément qui n'avait pas changé par rapport au Panzer I Ausf. B d'origine. Elle était composée de 5 galets de chaque côté. Le premier utilisait un support à ressort hélicoïdal avec un amortisseur élastique afin d'éviter toute flexion vers l'extérieur. Les quatre autres étaient montés par paires sur un berceau de suspension avec des ressorts à lames. Il y avait un pignon d'entraînement avant, un galet tendeur arrière et 4 petits rouleaux de renvoi. La suspension du Panzer I était très sujette aux dysfonctionnements et aux pannes.

-

-

Blindage

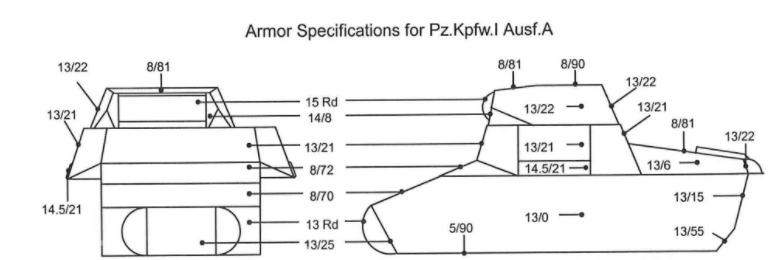

Le blindage du Panzer I Ausf. B d'origine était assez fin. Sa caisse avant avait une épaisseur comprise entre 8 et 13mm. Le blindage latéral était de 13mm, celui du dessous de 5mm et celui de l'arrière de 13mm. Il était soudé et formait le corps de la superstructure et de la caisse. Bien qu'il ne soit pas protégé des canons antichars de petit calibre, il pouvait résister contre les tirs d'armes légères et les balles SmK (balles de fusil à noyau d'acier). Le bouclier ne mesurait que 14,5mm d'épaisseur sur tous les côtés. L'épaisseur exacte du petit bouclier de canon situé juste derrière n'est pas précisée dans les sources, mais d'après les photographies disponibles, il semble qu'il soit de la même épaisseur, voire légèrement plus. Dans une modeste tentative d'améliorer la protection du blindage du véhicule, certains équipages fixèrent des chenilles de rechange ou tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le blindage avant.

-

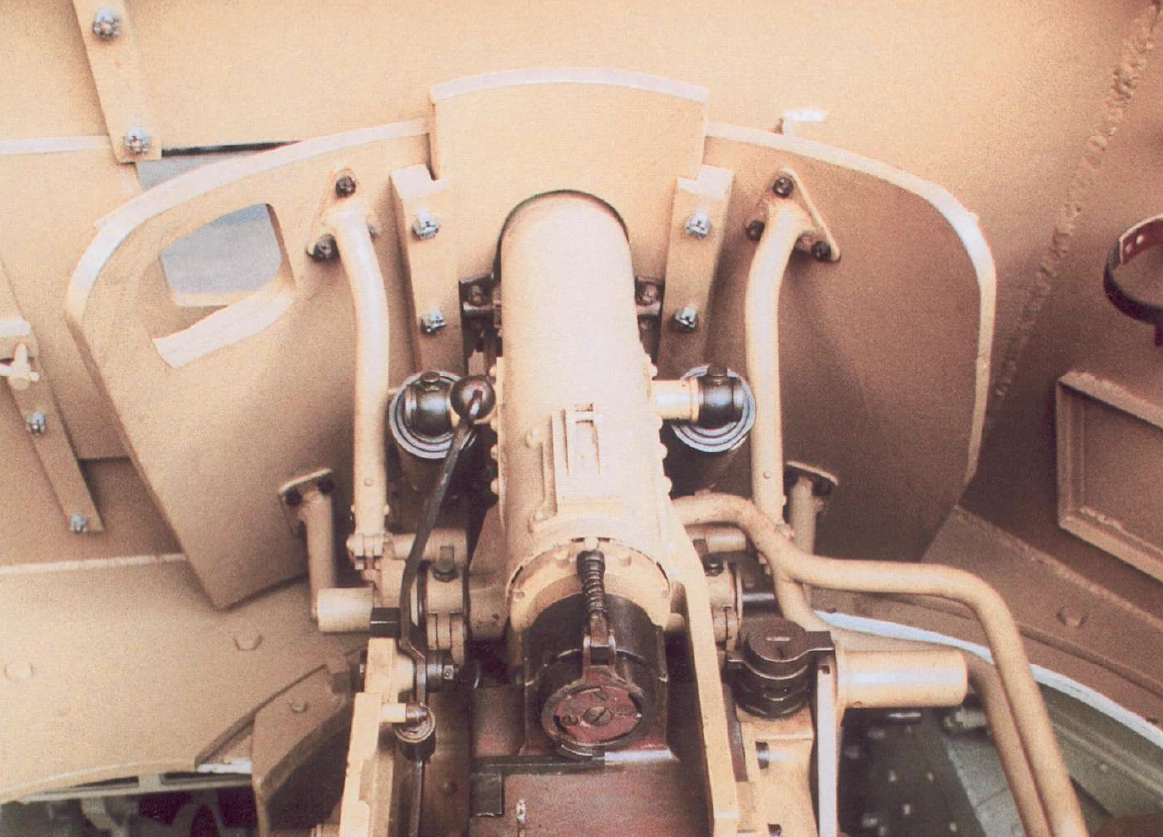

Vue rapprochée du bouclier qui couvre l'ouverture du blindage du compartiment avant de l'équipage. Les sources ne précisent pas son épaisseur, mais il semble être similaire, voire plus résistant, à celui utilisé sur le reste du bouclier protecteur autour du compartiment de l'équipage. -

Schéma sur l'épaisseur du blindage d'un Panzer I Ausf. A. -

Autres

Le Panzerjäger I avait par un équipage de 3 membres seulement. Le conducteur, placé à l’intérieur de la caisse, était le seul à être entièrement protégé. Sa tâche consistait également à utiliser l’équipement radio stocké à l’intérieur du véhicule. Le commandant, qui faisait également office de tireur, était assis à gauche du canon, tandis que le chargeur était placé à droite. Le commandant était surchargé de travail, car il devait non seulement commander le véhicule, mais aussi manœuvrer le canon et trouver des cibles à attaquer. En raison de l’exiguïté de l’intérieur, il n’y avait pas de place pour un membre d’équipage supplémentaire. Le compartiment blindé n’offrait qu’une protection limitée à l’avant et sur les flancs en raison de son blindage fin.

-

-

Modèles

-

4,7 cm PaK 36(t) auf Panzerjäger I (1940)

Modèle de base.

-

.webp)

-

(drawing).webp)

521e Bataillon de Panzerjäger, France, mai 1940. -

(drawing) (1).webp)

41e Bataillon de Panzerjäger, 11e Régiment de Panzer, 6e Panzerdivision, Sud d'Ostrov, URSS, printemps 1941. -

(drawing).webp)

1er Véhicule, 1ère Batterie, 605ème Bataillon de Panzerjäger, Tripoli, 1941. -

(drawing) (1).webp)

605e Bataillon de Panzerjäger, Afrique du Nord, 1942-1943. -

(drawing) (2).webp)

643e Bataillon de Panzerjäger, Großdeutschland, Front de l'Est, 1942. L’État-Major et la 2e Compagnie sont incorporés au Bataillon de Panzerjäger Großdeutschland, tandis que les 1res & 3es compagnies sont incorporées au 1er Régiment d'Infanterie Großdeutschland. -

5 cm PaK 38 auf Panzerjäger I (1941)

L'une des conversions est illustrée par une photographie d'un Panzer I sans tourelle équipé d'un PaK 38 de 50mm. Cependant, à part cette seule photographie, on ne sait rien d'autre sur ce véhicule. Étant donné que le PaK 38 fut mis en service après juin 1940, ce véhicule fut probablement utilisé quelque part en URSS. Étant donné que le Panzerjäger I standard avait déjà du mal à supporter le poids du canon de 47mm, il est douteux que le châssis fragile du Panzer I ait pu gérer le recul et le poids du PaK 38 de 50mm.

-

-

(drawing).webp)

-

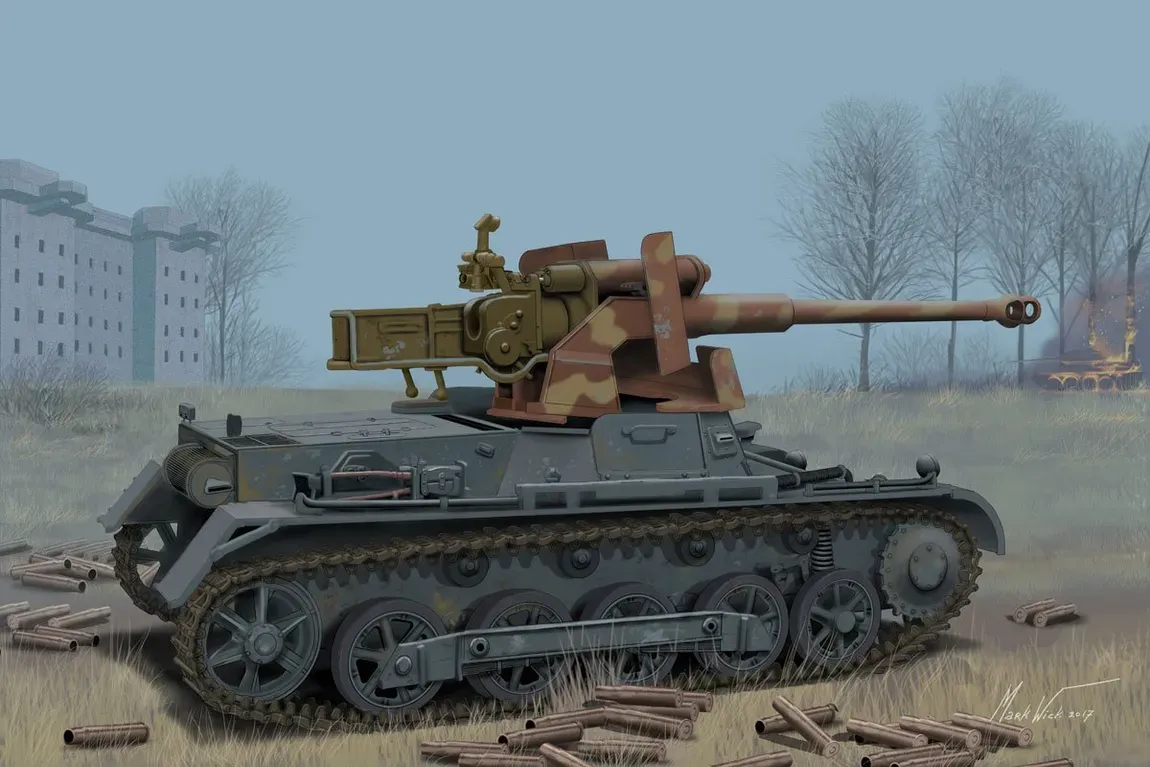

7,5 cm StuK 40 auf Panzerjäger I (1945)

Dans les derniers mois de la guerre, les Allemands perdaient hommes et matériel sur tous les fronts. En désespoir de cause, toutes sortes de véhicules improvisés, principalement basés sur des véhicules obsolètes ou simplement sur tout ce qui était à portée de main, furent mis en service. Un de ces véhicules fut construit à l'aide d'un châssis d’un Panzer I Ausf. B sur lequel un canon StuK 40 de 75mm fut placé, pour une utilisation dans la défense futile de Berlin en 1945.

-

-

(drawing).webp)

Unité inconnue, Berlin, avril-mai 1945.

-

-

En Action

Avant même que le Panzerjäger I ne soit mis en production, des discussions avaient lieu au sein de la Wehrmacht sur la manière d'organiser les nouvelles unités à créer. Le concept d'un véhicule antichar automoteur était nouveau et il n'était pas clair quelle branche devait en être chargée. Le débat tournait essentiellement autour de 2 options : soit les véhicules seraient affectés à des troupes indépendants, soit affectés à des panzerdivisions. Lorsque Hitler inspecta le prototype en février, il décida que ces unités seraient affectées à des formations indépendantes. Cependant, certains, comme Heinz Guderian, affirmèrent qu'elles devaient faire partie des panzerdivisions pour des raisons logistiques. Il souligna que les divisions d'infanterie n'avaient pas d'éléments de chars attachés à elles, ce qui compliquerait l'acquisition de pièces de rechange. De plus, Guderian suggéra que l'infanterie soit plutôt équipée de canons antichars remorqués de 47mm plutôt que de véhicules automoteurs. En guise de compromis, il fut décidé de former des bataillons de Panzerjäger indépendants, rattachés aux panzerdivisions. Ces bataillons étaient constitués d'un élément de commandement avec un Panzer I de commandement et 3 compagnies, chacun équipé de 9 véhicules. Chaque compagnie pouvait être divisée en 3 pelotons puissants. De plus, elles étaient dotées d'une section d'approvisionnement en munitions, qui comprenait un Sd.Kfz.10 avec une remorque (capable de transporter 146 AP & 26 HE de rechange). Ce véhicule servait également de véhicule AA improvisé, étant armé d'une mitrailleuse MG34 de 7,92mm. Les Panzerjäger I devaient également être équipés de remorques de ravitaillement, mais il semble que cela n'ait été que rarement, voire jamais, utilisé. Enfin, chaque peloton était soutenu par 3 motos, dont l'une, utilisée par le chef de peloton, était équipée d'un side-car. Au total, ces bataillons antichars disposaient d'un effectif nominal de 27 véhicules antichars. Alors que les Panzerjäger I sortaient des chaînes de production, la Wehrmacht commença à se préparer à créer ses premiers bataillons antichars. Il s'agissait des 521 & 616es bataillons, dont l'ordre de formation fut émis le 3 mars 1940. Les deux unités devaient être prêtes au combat à la mi-avril 1940. Pour faciliter la formation des équipages, une compagnie d'entraînement fut créée au centre d'entraînement de Wünsdorf fin mars. Deux autres unités furent ensuite formées, les 643 & 670es bataillons, qui devaient être prêtes au combat à la mi-mai 1940. Des quatre bataillons, seul le 521e était équipé de 18 véhicules (avec 6 véhicules par compagnie), tandis que les trois autres étaient entièrement équipés soit de 27 véhicules chacun. Malgré leur nom de « chasseurs de chars », ces véhicules n’avaient pas pour but d’attaquer de front les chars ennemis en terrain découvert. Leur rôle était plutôt de concentrer leur puissance de feu (de préférence en grand nombre) sur les chars ennemis en progression depuis des positions bien choisies. Une fois repérés, ils devaient se désengager et se repositionner rapidement. La mobilité était de la plus haute importance et devait être maximisée autant que possible. Idéalement, les attaques étaient lancées depuis les flancs ou l’arrière pour obtenir un avantage tactique. Le Panzerjäger I allait connaître sa première action de combat en 1940, lors de l’attaque contre l’Ouest. Si la majorité d’entre eux étaient préparés pour l’invasion de l’URSS, un petit nombre fut utilisé lors de l’occupation des Balkans par les forces de l’Axe et dans le désert d’Afrique du Nord.

-

Avant d'être pleinement opérationnels, les équipages devaient se soumettre à des essais de tir pour se familiariser avec leurs nouveaux véhicules. Ces essais furent menés juste avant l'attaque allemande vers l'Ouest en mai 1940. -

-

Campagne de France (1940)

Le 10 mai 1940, les Allemands lancèrent leur offensive contre les Alliés. À cette époque, seul le 521e Bataillon Antichar de Panzerjäger I était pleinement opérationnel. Il fut affecté au Groupe de von Kleist avant le début de la campagne. Trois unités supplémentaires, les 616, 643 & 670es, furent progressivement envoyées au front au fur et à mesure qu'elles atteignirent leur état de préparation opérationnelle. Elles seront utilisées dans diverses unités tout au long de cette campagne. Le Panzerjäger I se révéla être une arme efficace pendant la Campagne de France. Des rapports indiquent que son canon de 47mm peut percer le blindage d'un char de 32 t (probablement le B1 Bis) à des distances allant jusqu'à 600 m. Le blindage des autres chars peut être pénétré à des distances allant jusqu'à 900 m. Bien que conçu à l’origine pour le combat antichar, le Panzerjäger I était souvent utilisé pour attaquer des nids de mitrailleuses et d’autres positions fortifiées. Un rapport de la 18e Division d’Infanterie soulignait l’efficacité du véhicule : … Le 4,7 cm PaK auf Sfl. s’avéra très efficace non seulement contre les chars mais aussi contre les bâtiments lors de combats urbains. Il avait un effet physique et démoralisant important sur l’ennemi… Plusieurs défauts importants furent également notés dans les performances du véhicule. Bien qu’il offrît une meilleure mobilité par rapport aux canons antichars tractés, le châssis du Panzer I était sujet à de fréquents dysfonctionnements, notamment au niveau de son système de suspension. Un autre problème critique était la surchauffe du moteur. Un rapport de combat du 643e Bataillon souligna que, les jours les plus chauds, le véhicule ne pouvait pas rouler à plus de 30 km/h sans risquer une panne moteur. Pour éviter la surchauffe, il fallait faire une pause de 15 à 30 min tous les 20 à 30 km pour le refroidissement, la lubrification et les réparations nécessaires. Par conséquent, un certain nombre de véhicules furent abandonnés sur les lignes de front, en attente de réparations en raison de problèmes de moteur et de suspension.

-

Colonne du 670e Bataillon de Panzerjäger avançant à travers la France. -

Le rapport détaillait également l'utilisation appropriée de ces véhicules. Il soulignait que leur déploiement individuel ou en petit nombre s'avérait souvent inefficace. Bien qu'ils puissent être efficaces dans des situations limitées, ils s'exposaient alors à être submergés par l'ennemi en raison de leur nombre. La meilleure solution était d'utiliser l'ensemble du bataillon, où leur puissance de feu combinée pouvait être écrasante. Cela était vrai même lorsqu'ils étaient utilisés dans des rôles pour lesquels ils n'étaient pas spécifiquement conçus, comme servir de chars ou de canons d'assaut. Cependant, pour maximiser leur efficacité, le soutien d'autres unités était crucial. L'infanterie jouait un rôle clé dans la protection de ces véhicules contre les attaques ennemies, car le Panzerjäger I n'avait pas les moyens de combattre efficacement l'infanterie. De plus, le véhicule avait un impact psychologique sur le champ de bataille. Les artilleurs antichars allemands, qui peinaient à affronter les chars français à longue distance avec leur PaK de 37mm, trouvaient que la présence d'un Panzerjäger I constituait un formidable stimulant moral. Cela dit, il y eut des cas d'utilisation abusive, lorsque des unités allemandes firent inutilement appel au Panzerjäger I lorsqu'elles rencontrèrent des véhicules encore plus anciens ou obsolètes. Cela conduisit à détourner le Panzerjäger I d'engagements plus critiques, où son soutien était réellement nécessaire. L'absence de viseurs télescopiques appropriés rendait l'observation des environs très dangereuse pour les équipages. Il y eut de nombreux cas où des membres d'équipage furent tués par balle dans la tête alors qu'ils essayaient de surveiller la zone depuis le compartiment blindé. Cela obligeait souvent le commandant du Panzerjäger I à se fier uniquement au viseur du canon, ce qui pouvait être problématique, en particulier lorsque le véhicule était en mouvement. Un autre problème était l'équipement de communication inadéquat entre le commandant et le conducteur. En raison du bruit du moteur, il était souvent presque impossible pour le conducteur d'entendre le commandant. De plus, comme le conducteur faisait également office d’opérateur radio, le bruit du moteur compliquait encore la réception d’informations ou de commandes importantes par radio. L’espace restreint de l’habitacle posait d’autres problèmes, car l’équipage manquait souvent d’espace pour stocker du matériel supplémentaire ou des effets personnels. Par conséquent, certains véhicules étaient équipés d’un grand coffre de rangement monté sur l’aile droite pour compenser l’espace limité. Enfin, la protection du blindage était insuffisante pour arrêter toute arme antichar appropriée. Après la victoire en France, les Allemands commencèrent à se préparer à une invasion de la Grande-Bretagne. De vastes exercices furent menés en prévision de cet assaut maritime. Les 521 & 643es bataillons participèrent à ces manœuvres. Cependant, à la fin de 1940, l’invasion fut reportée.

-

Les 521 & 643es bataillons participèrent aux préparatifs de l'invasion de l'Angleterre. Cependant, à la fin de 1940, l'invasion fut reportée. -

Campagne d’Afrique du Nord (1940-1943)

Après la victoire allemande à l'Ouest, les Panzerjäger I participent à nouveau aux combats en Afrique du Nord. Le 605e Bataillon, équipé de 27 véhicules, arriva sur ce front en mars 1941 et participe à des combats intensifs contre les blindés britanniques. Cependant, le terrain découvert de l'Afrique du Nord s'avéra difficile pour ces véhicules peu protégés, car il y a peu de couverture disponible pour le camouflage. Par exemple, lors de l'opération Crusader en novembre 1941, l'unité perdit 13 véhicules. En raison de problèmes d'approvisionnement, davantage de Panzer I durent être cannibalisés pour obtenir des pièces de rechange. À la fin de 1941, le 605e Bataillon ne disposait plus que de 14 véhicules opérationnels. Au début de 1942, ils reçurent des half-tracks modernisés armés de canons de 76,2mm. Au moment de la Bataille d'El Alamein en octobre 1942, seuls 11 véhicules étaient déclarés opérationnels. Les derniers restants furent probablement perdus à la fin de cette année-là. Les performances du Panzerjäger I pendant la Campagne d'Afrique du Nord furent décrites en détail dans un rapport du major de Bouché, un officier de liaison du Waffenamt. Envoyé en Afrique du Nord en août 1942 pour évaluer l'efficacité des canons antichars disponibles, le major souligna plusieurs problèmes récurrents. Le Panzerjäger I dut faire face aux mêmes problèmes rencontrés sur d'autres fronts : son blindage était trop faible, la suspension sujette aux pannes et le moteur surchauffait fréquemment. Alors que le canon de 47mm était considéré comme précis jusqu'à 1 km et considéré comme le meilleur canon antichar de petit calibre, à la fin de 1942, ses performances globales s'étaient détériorées, en particulier lors de l'engagement de cibles à longue portée. Le canon pouvait pénétrer le blindage lourd d'un Matilda II à 400 m sans difficulté en utilisant les rares APCR. Cependant, avec des APC, il avait du mal à pénétrer le même blindage.

-

Le 605e Bataillon comptait 27 véhicules qui participèrent aux combats en Afrique du Nord. Si leur puissance de feu était appréciée, leur blindage et leur châssis l'étaient moins. -

Campagne des Balkans (1940-1941)

Avec plus de véhicules assemblés en 1940 et au début de 1941, il était possible de former des unités supplémentaires. La première nouvelle unité était le 169e Bataillon de Panzerjäger (qui fut ensuite renommé en 529e). Fin octobre 1940, le 605e fut formé. Outre ceux-ci, 2 compagnies de Panzerjäger avec 9 véhicules chacun furent formés. Le premier, le 15 mars 1941, fut rattaché à la Division SS Leibstandarte SS Adolf Hitler. En avril 1941, la 2e Compagnie fut rattachée à la 900e Brigade d’Entrainement. Des numéros inconnus furent attribués à la 4e Compagnie du 13e Bataillon de Panzerjäger de Réserve, qui est essentiellement une unité d'entraînement à Magdebourg. Pour la conquête de la Yougoslavie et de la Grèce, les Panzerjäger I de la Division SS Leibstandarte SS Adolf Hitler virent l'action. Cependant, comme les forces opposées ne disposaient d'aucune formation blindée plus importante, les engagements avec des chars étaient probablement rares, voire inexistants.

-

Front de l’Est (1941-1945)

Pour l'invasion de l'URSS en juin 1941, 5 bataillons équipés de Panzerjäger I étaient disponibles. Il s'agissait des 521, 529, 616, 643 & 670es bataillons, qui comptaient au total 135 véhicules. D'autres bataillons indépendants (559, 561 & 611es, par exemple) étaient équipés de véhicules utilisant le même canon mais placés sur le châssis du R35 (capturé en France). Malgré l'énorme force blindée soviétique, certaines unités allemandes n'avaient initialement que peu de chances d'engager les chars ennemis. Par exemple, entre le 3 et le 18 juillet, le 529e Bataillon ne rencontra qu'une seule voiture blindée, qu'il détruisit avec succès. Au cours de cette période, le bataillon fut principalement utilisé dans un rôle de soutien à l'infanterie, fonctionnant comme canons d'assaut. Le commandant du bataillon s’opposa à cette décision, car le Panzerjäger I n’était pas suffisamment protégé pour de telles missions. Le rôle du Panzerjäger I dans le soutien des opérations contre des cibles non blindées est mieux illustré par son utilisation de munitions. Entre le lancement de l’opération Barbarossa et la fin de 1941, les unités de Panzerjäger I tirèrent 21 103 AP & 31 195 HE. Contrairement aux Français, les soldats soviétiques se battaient souvent jusqu’au dernier homme et disposaient d’importants stocks de canons de 45mm et d’artillerie capables de détruire un Panzerjäger I à longue distance. Dans un cas, alors que les unités de Panzerjäger I soutenaient l’infanterie, 5 véhicules furent perdus par les canons soviétiques de 45mm. Certains de ces véhicules furent détruits avant même de pouvoir engager l’ennemi, et 3 durent être complètement détruits. Cependant, à plusieurs reprises, lorsque le Panzerjäger I travaillait en coordination avec d'autres unités, il obtint des succès significatifs sans aucune perte. Cela démontra qu'il s'agissait d'une arme spécialisée qui nécessitait un déploiement prudent pour maximiser son potentiel. En novembre 1941, après de violents combats, le 529e Bataillon signala la perte de 11 véhicules.

-

Courte pause d’une unité motorisée dans l’ouest de l’Ukraine, juin 1941. -

L'utilisation abusive de ce véhicule par d'autres unités de campagne est également évidente dans un incident impliquant le 521e Bataillon. Le 29 août 1941, un Panzerjäger I engagea le combat avec un char soviétique, probablement un T-34. Malgré une excellente ligne de vue sur la cible, qui leur faisait face à une distance d'environ 120 m, le commandant du véhicule fut incapable d'agir efficacement en raison d'ordres contradictoires de plusieurs officiers de commandement locaux. Cette confusion l'empêcha de prendre une décision décisive, ce qui aggrava la situation. Le temps perdu donna à l'équipage du T-34 l'occasion de détruire le Panzerjäger I solitaire. Cependant, le char soviétique fut plus tard détruit par un Dicker Max situé à proximité. Le lendemain, une rencontre inhabituelle eut lieu près de Voronej, impliquant un Panzerjäger I du 521e Bataillon et un BT soviétique. Lorsque l'équipage du BT repéra le chasseur allemand, le commandant soviétique prit la décision audacieuse de le percuter. Le Panzerjäger I réussit à tirer 2 coups de feu alors que le BT s'approchait. Bien qu'il ait été touché et ait pris feu, le BT continua sa charge et réussit à percuter le véhicule allemand. Bien que le Panzerjäger I ait subi des dommages, il resta opérationnel et le conducteur put battre en retraite, sauvant ainsi le véhicule des flammes. Le Panzerjäger I était l'un des rares véhicules capables de détruire un T-34 à courte portée. Des essais de tir menés par la 252e Division d'Infanterie fin octobre 1941 sur du matériel capturé révélèrent que le canon de 47mm pouvait pénétrer le blindage de la tourelle du T-34 à une distance de 200 m. Le blindage de la caisse latérale pouvait être percé à 500 m. Cependant, le blindage de la tourelle du KV-1 ne pouvait être pénétré qu'à une distance de 50 m, tandis que le blindage de la caisse latérale et arrière pouvait être percé à 200 m. Les pertes allemandes à la fin de 1941 furent stupéfiantes. Les bataillons antichars équipés de Panzerjäger I perdirent environ 140 véhicules. En 1942, ces unités commencèrent progressivement à remplacer leurs véhicules par la série Marder. Bien que légèrement protégés, les Marder disposaient d'un armement beaucoup plus puissant. Les Panzerjäger I survivants devinrent obsolètes à la fin de 1942, et la plupart, sinon tous, furent retirés du service au début de l'année suivante. Les véhicules restants furent renvoyés en Allemagne et stockés, certains étant probablement réaffectés comme véhicules d'entraînement. Dans les derniers jours de la guerre, certains de ces véhicules furent peut-être remis en service dans une tentative désespérée de repousser l'avancée des Alliés.

-

-

Conclusion

Le Panzerjäger I se révéla être un véhicule efficace, mais non sans défauts. Son canon avait une meilleure pénétration que les canons antichars allemands standards disponibles dans les premières années de la guerre. Il était précis et était l’une des rares armes antichars allemandes capables de vaincre les chars français lourdement blindés. Il offrait également une chance de combat contre les T-34 soviétiques. Cependant, cette puissance de feu était compensée par d’importantes lacunes mécaniques. Le châssis n’était pas adapté au poids du véhicule, ce qui entraînait de fréquents dysfonctionnements, et le moteur était sujet à la surchauffe. Le blindage était faible, offrant une protection limitée, et l’espace intérieur était exigu, avec un équipage réduit. Malgré ces inconvénients, le Panzerjäger I resta en service jusqu’à la fin de 1942 ou au début de 1943. La contribution la plus significative du Panzerjäger I fut de démontrer la faisabilité et l’efficacité du concept antichar automoteur, permettant à la Wehrmacht d’acquérir une expérience précieuse dans cette forme de guerre.

Panzerjäger I Ausf. B